<ぶらり三井寺>

三井寺は、正式には「長等山園城寺」といい、天台寺門宗の総本山です。

平安時代、第五代天台座主・智証大師円珍和尚の

卓越した個性によって天台別院として中興され、

以来一千百余年にわたってその教法を今日に伝えてきました。

667年に天智天皇により飛鳥から近江に都が移され、近江大津京が開かれました。

672年、前年の天智天皇の永眠後、大友皇子(天智天皇の子:弘文天皇)と

大海人皇子(天智天皇の弟:天武天皇)が 皇位継承をめぐって争い、壬申の乱が勃発。

壬申の乱に敗れた大友皇子の皇子の大友与多王は父の霊を弔うために

「田園城邑」を寄進して寺を創建し、

天武天皇から「園城」という勅額を賜わったことが園城寺の始まりとされています。

境内に天智・天武・持統の三天皇の御産湯に用いられたとされる霊泉(井戸)があることから、

「御井(みい)の寺」と称され、後に「三井寺」と通称されるようになりました。

<2017 春はさくら、桜の三井寺>

三井寺の春は、35万坪に及ぶ広大な境内に千本を越える桜が咲き誇り、

それは見事。

ことに参道沿いの桜並木は圧巻、一見の価値があります。

春風に吹かれながら歴史と文化が織りなす国宝や重要文化財の堂社を巡り、

花の三井寺を心ゆくまで満喫してください。

※久しぶりにリフレッシュできました!

|

大門(仁王門) |

三井寺中院の表門で、東面して建ち、

両脇の仁王像が山内を守護しています。

記録によると、天台宗の古刹常楽寺の門で、

後に秀吉によって伏見に移され、

慶長六年(1601)に家康によって

現在地に 建てられたとしています。 |

金堂 |

現在の金堂は、

豊臣秀吉の正室北政所によって再建。

内部は外陣・中陣・後陣に別れ、

中陣は中心となる内陣の両側に

脇陣を設けています。 |

鐘楼(三井の晩鐘) |

近江八景のひとつ

三井の晩鐘で有名な巨大な梵鐘を吊る鐘楼で、

金堂の南東に建てられています。

乳の数が一区内五段五系列の

計百個と上帯内部の八個を合わせ

総計百八個となっています。

|

弁慶鐘 |

金堂西方の霊鐘堂に安置される古鐘で、

園城寺では数少ない

智証大師入山以前の遺品です。

龍頭と直角で、

しかも比較的高い位置に撞座があります。

外に張り出さない駒の爪。

中世の遺品が一区内四段四列を標準

とする乳の数を、五段七列としています。

|

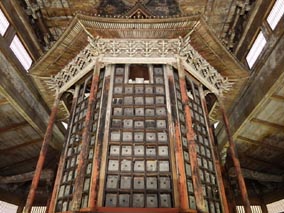

一切経蔵(八角輪蔵) |

一切経蔵は一切経を安置するための堂で、

内部には一切経を納める回転式の

巨大な八角輪蔵が備えられています。

輪蔵には、高麗版一切経が納められており、

また天井から 円空仏七体が発見されています。

|

三重塔 |

慶長二年(1597)、豊臣秀吉によって

伏見城に移築された大和の比蘇寺の塔を

慶長五年に徳川家康が

三井寺に寄進したものです。

一層目の須弥壇には、

木造・釈迦三尊像が安置されています。

軒深く、三重の釣合よく、

相輪の水煙などに

中世仏塔の風格をよく伝えています。 |

観音堂 |

西国三十三箇所観音霊場の

第十四番礼所として、

篤く信仰されています。

本尊は如意輪観音。

貞享三年(1686)に火災にあい、

元禄二年に再建された大きな堂です。 |